Warum wir neue Zukunftsbilder brauchen

Sind wir nicht alle ein bisschen müde? Erschöpft von der ständigen Panik? „I want you to panic“ ist längst zum Dauerzustand geworden. Eine ausgelaugte Gesellschaft hebt nur noch schläfrig den Kopf, wenn an den Grundfesten der Demokratie gesägt wird.

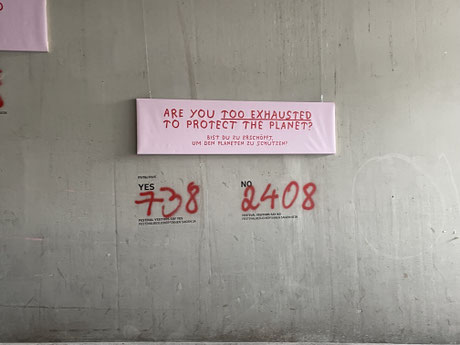

Die diesjährige Ars Electronica in Linz stand unter dem Motto panic yes/no. Spürte man Panik? Yes and no. Jein. In Berlin präsentierte die Gruppenausstellung The Big Fatigue nicht nur den aktuellen Erschöpfungszustand, sondern blickte gleich als „sarkastischer Nachruf auf die Menschheit“ aus der Zukunft zurück. Auch die Wiesbadener Fototage hatten die Zukunft im Blick – zumindest eigentlich. Das Festivalthema Zukunft? Welche Zukunft?! wollte trotz Unsicherheiten und Krisen ein positives Bild entwerfen. Zukunft ist nicht nur ein unbekanntes Fragezeichen, sondern ein aktiv gestaltbares Ausrufezeichen. Dabei wurde allerdings auch klar: Bevor wir in die Zukunft blicken, müssen wir erst die Gegenwart bewältigen. Und es zeigt sich: Es gibt noch viel zu viel im Jetzt zu verarbeiten.

Kurzsichtigkeit statt Weitblick

Genau darin liegt die Gefahr: nämlich dass wir uns im Hier und Jetzt verzetteln, nur noch auf kurzfristige Trends reagieren, nur noch Löcher stopfen, Brände löschen – und bei all dem „Kleinkram“ das große Ganze aus den Augen verlieren. Beziehungsweise das große Ganze dann anderen überlassen. Wir werden beschäftigt gehalten, wie der Hamster im Laufrad, der sich nicht vom Fleck bewegt. Wir kommen nicht voran, der Glaube an Fortschritt und Zukunft ist verloren gegangen. Andere hingegen haben klare Visionen. Peter Thiel. Wladimir Putin. Xi Jinping. Doch deren Zukunftsbilder sind bestenfalls exklusiv, schlimmstenfalls bedrohlich. Für viele bedeuten sie eher Schreckensszenarien als Hoffnung.

Brauchen wir neue Utopien – oder besser Anti-Dystopien?

Fehlt es uns also an Optimismus? An Utopien? Allzu oft werden diese als „naiv“ abgetan. Realitätsfern. Träumerisch. Die Zukunftsforscherin Lena Papasabbas von The Future:Project spricht deshalb lieber von einer „radikalen Zuversicht“. Denn Zuversicht ist aktiv: Wer zuversichtlich ist, traut sich selbst etwas zu. Ist selbstbewusst. „Was auch immer kommen mag, ich mach' was Gutes draus.“

Die Politikwissenschaftlerin Isabella Hermann wiederum, die zu Science Fiction forscht, bringt den Begriff Anti-Dystopie ins Spiel. In ihrem Buch Zukunft ohne Angst zeigt sie, wie Anti-Dystopien neue Perspektiven eröffnen. Utopien – so auch mein Eindruck – sind aus der Zeit gefallen, nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr en vogue. Sie fühlen sich klebrig, ein wenig glibberig an – wie so ein Kaugummi an der Schuhsohle, denn man nie mehr richtig los wird oder dieser grüne Slime aus dem 1990ern, der ganz langsam den Türrahmen hinunterkriecht. Hermann erklärt es so: Utopien sind in Ungnade gefallen, weil sie ab dem 20. Jahrhundert zunehmend totalitären Charakter annahmen. Was für eine kleine Elite der große Traum war, wurde autoritär gegen Andersdenkende verteidigt.

Dystopien hingegen sind bis heute Kassenschlager – in Zeiten der Omnikrise boomen sie wieder regelrecht. Und zugleich versperren sie uns den Blick auf Lösungen. Anti-Dystopien, so Hermann, sprechen den Akteur:innen einen „Sinn für Gerechtigkeit, Solidarität und den Glauben an die Möglichkeit positiver Veränderung, selbst inmitten schwierigster Herausforderungen“ zu. Eine Anti-Dystopie hat somit im Gegensatz zu einer Utopie kein großes Ziel, keine irrwitziges Vision, für die auch mal – drastisch ausgedrückt – über Leichen gegangen werden darf.

Mit kleinen Schritten in die Zukunft

Als wohl bekanntestes Beispiel gilt – Hermanns Meinung nach – der Roman The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. Für mich klingt das ein bisschen nach: Das Schlimmste abwenden. Aber ja, vielleicht brauchen wir gerade das Aufzeigen von kleinen Schritten, die wir gehen können, angesichts der großen, überdimensionierten Herausforderungen, die uns bevorstehen und drohenden Katastrophen, die wir nicht als Individuen lösen können. Step by Step „hin zu einer Haltung, Veränderung nicht als Last, sondern als notwendigen Schritt zu begreifen“.

Dystopia Land: Absurdität mit Anziehungskraft

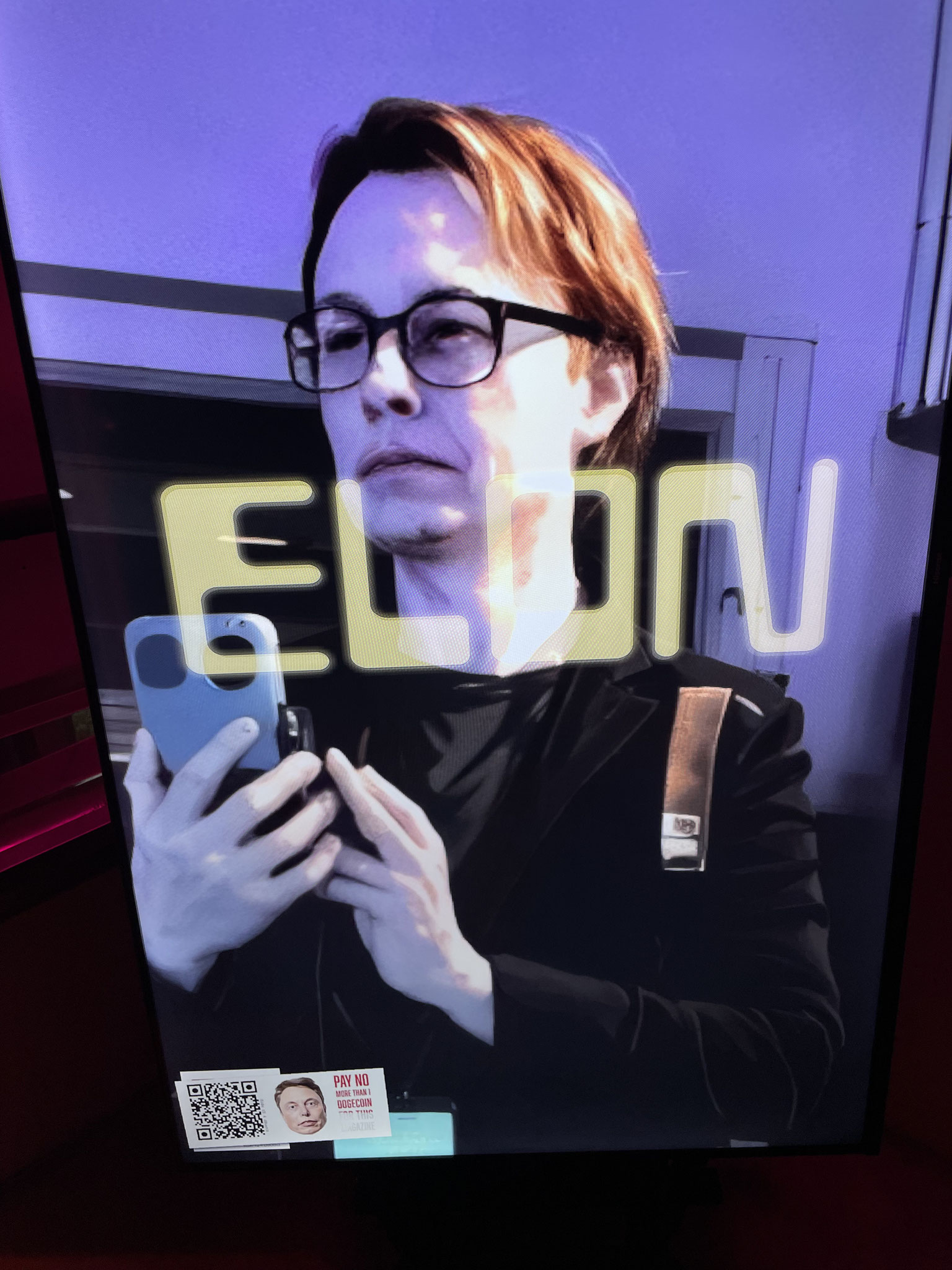

So kann man auch das Kunstprojekt „Dystopia Land“ von der japanischen Künstlerin Etsuko Ichihara als eine Art der Anti-Dystopie verstehen. Auf faszinierende Weise baut die Installation eine Anziehungskraft auf, indem sie religiöse Elemente mit neuesten technologischen Errungenschaften verknüpft. Bizarr, absurd und behaglich zugleich. So werden die Besucher:innen eingeladen, eine augestopfte, einäugige Ziege anzubeten. Dazu singt ein Roboter süßliche Volkslieder. Auf Bildschirmen laufen Hardcore-Propaganda-Filme, die die Bevölkerung u.a. auffordern, Gras als nährstoffreiches Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Durch das Ritual sich dreimal vor der Ziege zu verneigen, kann man Mitglied in dieser geheimen Gemeinschaft werden – natürlich ist das Symbol der Gemeinschaft, das man in die Haut eingebrannt bekommt, nur für die Eingeweihten sichtbar. Schwarzer Humor trifft auf Schwarzmalerei – und diese doppelte „Verschwärzung“ öffnet den Geist.

Flucht in Neo-Tribes und Refugien

Das Archaische verknüpft mit Innovativem – ein toxischer Cocktail. Denn wer will in Zeiten großer Unsicherheit nicht Teil einer sicheren Gemeinschaft sein? Wir flüchten uns in Neo-Tribes, in tribale Strukturen mit klaren und einfachen Regeln – eine Flucht aus der Gegenwart: Da die Lebenssituation aktuell so schlecht ist, träumen wir uns an andere Orte, in andere Zeiten. Früher träumte man sich häufig in eine bessere Zukunft. Heute träumen wir uns eher in eine verklärte Vergangenheit oder in eine Bubble von Gleichgesinnten. Sie sind unsere Inseln, unsere Überlebensstrategien – Räume für Refugien, Schutzräume, Safe Spaces. Wie diese genutzt werden, bestimmt die Community: in ihnen können Verschwörungstheorien und alternative Fakten geschaffen werden, aber in ihnen kann auch Zukunft neu gedacht werden darf. Es können Anti-Dystopien, Utopien, positive Visionen entwickelt werden.

Kunst als Brücke in die Zukunft

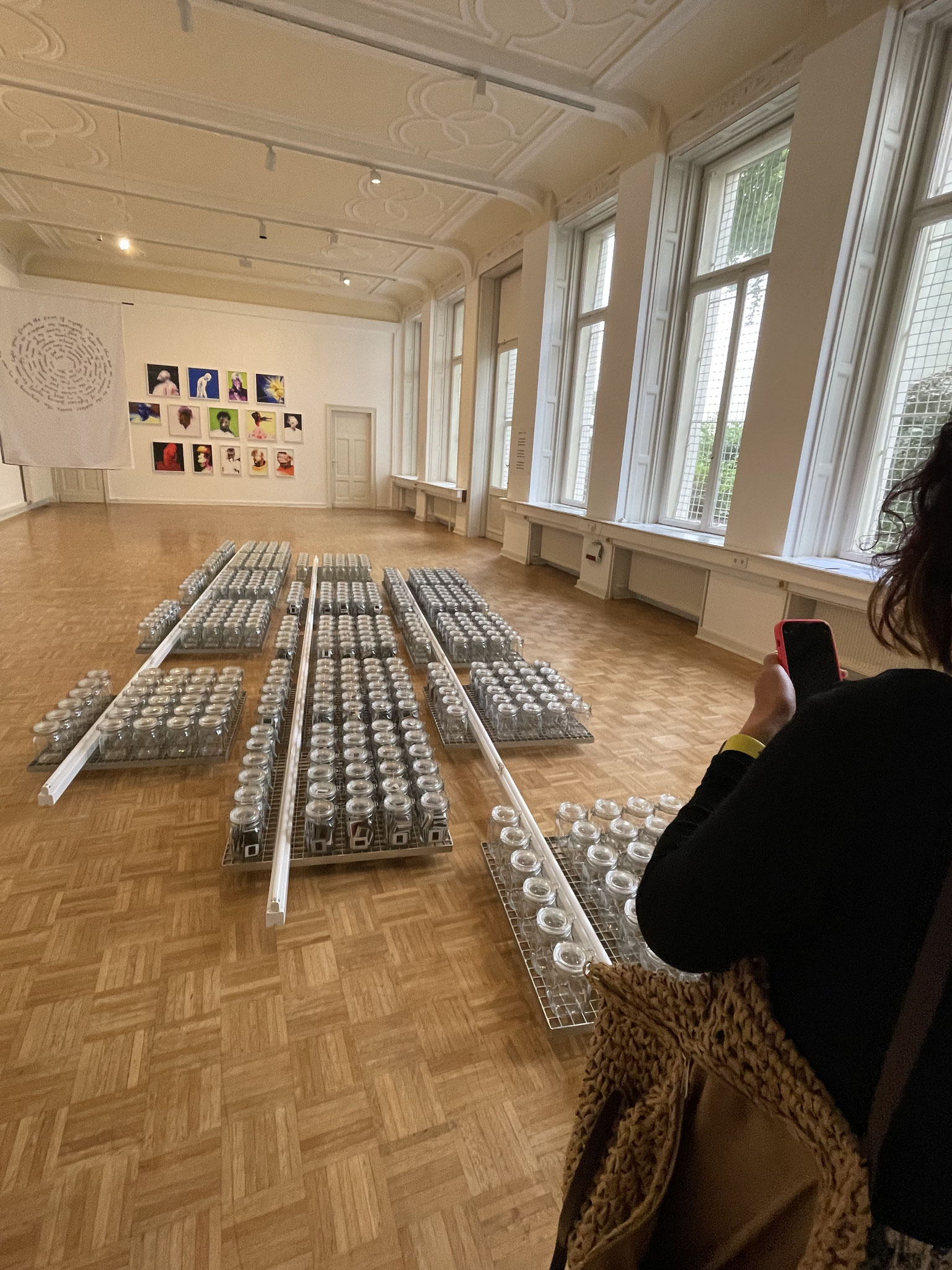

Gerade kreative Communitys, Künstlerkollektive und Kunstfestivals eröffnen solche Räume. Denn wer, wenn nicht Kunst und Kultur, haben das Potenzial und die Freiheit, Gesellschaft zu verändern? So betont die Ausstellung The Big Fatigue „die transformative Kraft der Kunst, aus Erschöpfung neue Energie, Gemeinschaft und Widerstand zu schöpfen - als Gegengewicht zum Status quo und als Brücke in eine ungewisse Zukunft.“ Mut macht: Eine überwältigende Mehrheit der Ars-Electronica-Besucher:innen beantwortete die Frage, ob sie zu erschöpft seien, um den Planeten zu schützen, mit Nein.

Müde? Nein! Wieder wach?!

Kommentar schreiben